Когда слышишь про конвейерную систему кормления бройлеров, первое, что приходит в голову — бесконечная лента с кормом. Но на практике тут столько нюансов, что даже опытные птицеводы иногда переоценивают простоту процесса. Вот, например, в 2012-м мы ставили цепной транспортер в одном из хозяйств под Воронежем — казалось бы, проверенная схема, но при плотности посадки выше 34 кг/м2 начались пробуксовки цепи в угловых узлах. Пришлось пересчитывать углы натяжения и ставить дополнительные ролики — мелочь, а без нее система работала с перегрузом 18%.

Цепные транспортеры до сих пор доминируют в России — дешево, ремонтопригодно, но с точностью дозирования бывают проблемы. Помню, на комплексе в Ленинградской области корм в последних секциях шел с неравномерной плотностью — ближние к бункеру бройлеры получали на 12-15% больше гранул. Пришлось ставить дополнительные заслонки с сервоприводами, но это уже удорожание проекта на 7%.

Шнековые системы точнее, но чувствительны к влажности корма. На одном из предприятий, где использовали шнек от ООО Ляонин Муччао Интеллиджент Эквипмент, при переходе на новый тип гранул с повышенным содержанием жира началось залипание в зоне подачи — каждый час останавливали на прочистку. Потом выяснилось, что угол наклона шнека был рассчитан под сухие корма, пришлось менять конфигурацию спирали.

Сейчас многие переходят на гибридные решения — цепь для магистральных линий, шнек для точечной подачи. Но тут важно согласовать скорости — если шнек работает быстрее цепи, в зоне перехода образуется затор. Мы в таких случаях ставим датчики уровня с обратной связью, но не все производители это предусматривают в базовой комплектации.

Самое сложное — не монтаж, а калибровка под конкретное поголовье. В 2019-м настраивали систему на предприятии в Татарстане — технологи дали расчет 120 г/голову, но не учли фракцию корма. Мелкая гранула сыпалась быстрее, в итоге за первые сутки перерасход составил 9%. Пришлось экстренно перепрограммировать контроллер с учетом объемного веса каждой партии корма.

Часто забывают про температурную компенсацию — летом корм расширяется, зимой уплотняется. Как-то раз в мороз -28°C цепной транспортер начал просыпать до 200 г корма на метр — оказалось, пластиковые направляющие сузились, зазор увеличился. Теперь всегда рекомендуем оставлять температурный запас в 3-5 мм на погонный метр.

Еще один момент — износ деталей. Цепь в системах кормления растягивается в среднем на 2% за сезон — если не делать регулировку, к концу откорма последние секции недополучают до 15% корма. Мы обычно раз в квартал замеряем прогиб и корректируем натяжители — но многие хозяйства экономят на этом, потом удивляются разбросу по живой массе.

На сайте herdhome.ru видел их последнюю разработку — систему с датчиками давления в кормопроводе. Пробовали в тестовом режиме на одном из подмосковных предприятий — интересное решение, но потребовалась адаптация под российские корма. Стандартные настройки были рассчитаны на гранулы плотностью 650 г/л, а у нас пошли партии по 580 г/л — система сначала выдавала ошибку. После калибровки под местное сырье работает стабильно уже полтора года.

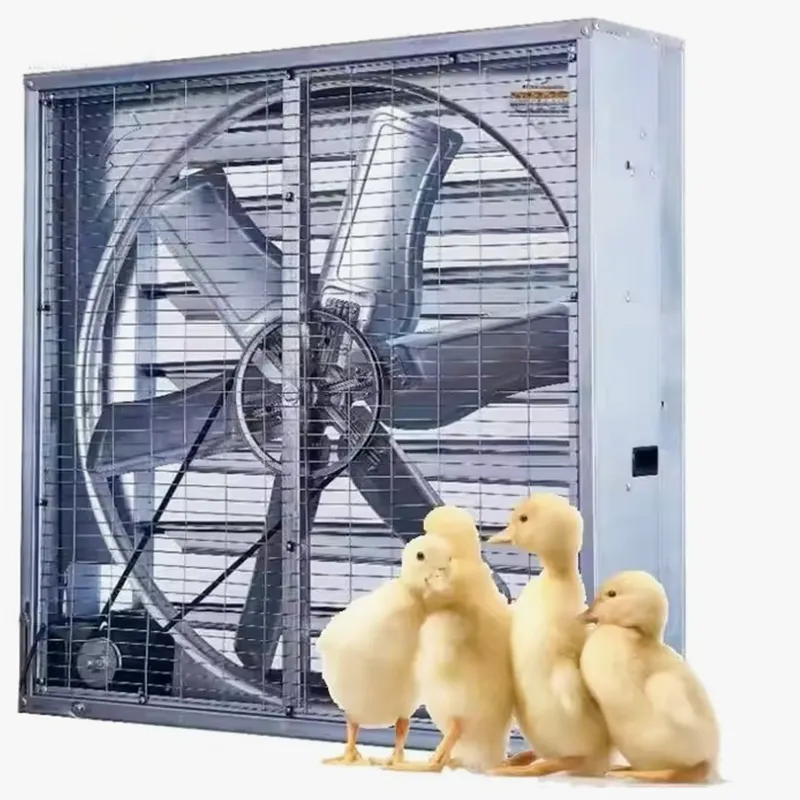

Конвейерная система кормления никогда не работает изолированно — нужно синхронизировать с поением и вентиляцией. Как-то раз поставили современную линию кормления, но оставили старые ниппельные поилки — бройлеры бегали от кормушек к поилкам, создавали давку. Пришлось пересчитывать график кормления с учетом пиков активности — подачу корма сместили на 20 минут раньше включения вентиляции.

С системой удаления помета тоже есть нюансы — если лента пометоудаления проходит под кормопроводом, вибрация может вызывать просыпание корма. В одном из хозяйств Ставрополья потери достигали 3-4% — устранили только после установки демпфирующих прокладок между креплениями.

Особенно критичен момент запуска — когда все системы включаются одновременно, возможны перегрузки. Мы всегда рекомендуем делать ступенчатый запуск: сначала вентиляция, через 2 минуты поение, потом кормление. Но не все технологи придерживаются этого правила — потом удивляются, почему двигатели кормораздатчика горят.

Многие считают, что автоматизация кормления сразу дает экономию 15-20% — на практике все сложнее. В первые месяцы обычно перерасход — персонал не доверяет автоматике, включает ручную подачу 'на всякий случай'. Пока не внедрили строгий контроль, в одном из хозяйств Ростовской области за полгода потеряли 11% корма сверх нормы.

Окупаемость сильно зависит от масштаба — для помещений до 10 000 голов модернизация редко окупается быстрее чем за 3 года. А вот на мощностях от 50 000 — уже через 14-16 месяцев видна реальная экономия. Особенно если интегрировать с системой взвешивания — тогда можно корректировать рацион в реальном времени.

Сейчас ООО Ляонин Муччао Интеллиджент Эквипмент предлагает системы с прогнозирующим алгоритмом — анализирует потребление по фазам роста и заранее корректирует выдачу. Тестировали на кроссе Росс-308 — в итоге удалось снизить конверсию на 0,03 пункта. Не революция, но для масштабов 100 000 голов — существенно.

Сейчас все говорят про прецизионное кормление — когда каждую секцию обслуживает индивидуальный дозатор. Технически это возможно, но экономически пока сомнительно — стоимость системы возрастает в 2,5-3 раза, а реальный выигрыш в конверсии редко превышает 4-5%.

Более реальное направление — улучшение мониторинга. Датчики забивания кормопроводов, контроль скорости потока, анализ остатков — вот что действительно нужно в полях. В системе от МуЧао, кстати, есть неплохой модуль диагностики — предупреждает о заторах за 10-15 минут до полной остановки.

Главное — не гнаться за 'умными' функциями, а обеспечить стабильную работу базовых компонентов. Лучше простая но надежная цепная система, чем навороченный шнек, который останавливается каждые 4 часа из-за перегрева двигателя. Проверено на практике десятков предприятий — иногда проще значит лучше.